Par Philippe Fabry

(Note : cet article peut être lu par les lecteurs de mon Atlas des guerres à venircomme une annexe au chapitre I ; j’ajoute par ailleurs qu’à ma grande honte je constate qu’une erreur s’est glissée dans la figure 16 de ce dernier ouvrage, où pour une raison que je ne m’explique pas, la Moldavie a disparu ; que les lecteurs – et les Moldaves ! – veuillent m’excuser de cette coquille cartographique bien involontaire. J’espère que ce billet détaillé sur l’Ukraine la réparera suffisamment )

Dans mes deux derniers billets de l’an passé, je faisais le bilan de l’année 2018 et j’envisageais les développements des principales questions stratégiques en suspens dans le courant de 2019.

Je reviens aujourd’hui sur ce dernier sujet quant à l’évolution du « front russe ». J’ai expliqué précédemment que deux théâtres risquent de donner à voir des évolutions importantes : les rapports de la Biélorussie avec la Russie, et le retour possible d’escalade, voire de confrontation armée, entre Russie et Ukraine.

En 2014, Poutine n’a guère agi. Certes, il a appuyé les insurgés du Donbass, mais ce fut une réaction militaire très limitée au regard de ce que pouvaient espérer les nationalistes russes. Mais il faut se souvenir qu’à l’époque, le Kremlin ne savait guère ce que valait son armée. Poutine et ses généraux pouvaient se souvenir des résultats peu satisfaisants obtenus par l’armée russe contre la petite Géorgie six ans plus tôt. La Russie n’avait triomphé que grâce à son énorme supériorité, mais la qualité n’y était pas. Par ailleurs, les troupes n’étaient pas aguerries : il n’y avait pas eu d’autre intervention, et il était difficile de mesurer leur combativité. Enfin, envahir l’Ukraine aurait impliqué de se lancer sur un seul front, face à une armée loyaliste ukrainienne qui, sans avoir le même nombre ni le même matériel que l’armée russe, avait montré ses capacités contre les insurgés de l’Est ukrainien. L’affaire aurait donc pu s’enliser, ce qui aurait été désastreux pour l’image de Poutine, tant à l’intérieur de la Russie, où il aurait été fragilisé, qu’au plan international, où il serait apparu comme un tigre de papier.

Au lieu de prendre ce risque, Poutine a choisi de prendre son temps. Il a achevé son plan de réarmement de dix ans, conduit ses exercices géants Zapad 2017 et Vostok 2018, testé longuement ses nouveaux matériels et aguerri ses troupes en Syrie et dans le Donbass. Il aentraîné intensivement des bataillons de hackers qui savent comment priver des régions ukrainiennes entières de courant ou de communications. Il a bâti un pont dans le détroit de Kertch pour établir la continuité territoriale entre la Russie et la Crimée et transformé, ainsi, la péninsule non seulement en forteresse à l’abri d’entreprise ukrainienne, mais en base de départ d’une possible offensive par le sud. Que manque-t-il pour que la situation stratégique soit encore plus favorable à une offensive russe, qui n’aurait alors plus guère de chances d’échouer ? L’acceptation de la Biélorussie de devenir également une base de départ pour une offensive en Ukraine. Or, depuis le début de la crise ukrainienne, Loukachenko est devenu frileux dans son rapport avec la Russie, craignant de perdre son autonomie à son tour.

Comme je le rappelais dans mes articles précédents, le Kremlin insiste pour installer une base militaire permanente en Biélorussie, ce à quoi s’oppose le dictateur biélorusse en expliquant qu’elle n’est pas utile, qu’il ne faut pas provoquer l’Occident… Si Washington décide de faire droit à la demande polonaise de base permanente américaine en Pologne, alors il sera plus difficile à Loukachenko de maintenir cet argumentaire. Et si les Américains décident de ne pas construire cette base pour ne pas provoquer la Russie, alors Poutine pourrait tenter des moyens plus directs pour faire main basse sur la Biélorussie.

Cette proie, plus facile à saisir que l’Ukraine car pouvant être prise sur un mode hybride voisin de la Crimée, sera donc vraisemblablement la première à tomber, à la fois pour cette raison de facilité et parce que sa possession renforcement considérablement la position stratégique de la Russie par rapport à l’Ukraine.

Une question que se posent peut-être encore les lecteurs est : « mais pourquoi Poutine voudrait-il envahir l’Ukraine ? »

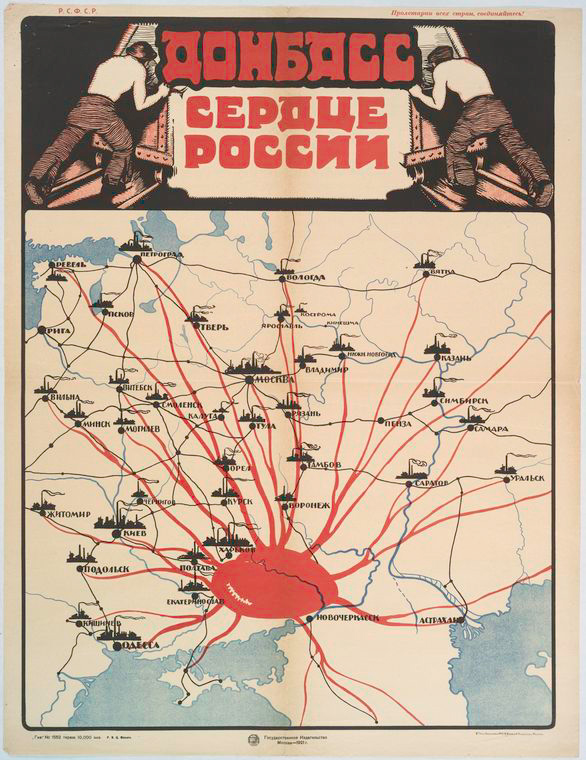

Il est vrai que, dans la description médiatique qui est souvent faite de ce pays, on a le sentiment d’un pays d’Europe de l’Est conforme à l’ancienne image des années 1990, sinistré, pauvre, corrompu et de peu d’intérêt. Il faut se sortir cette image de la tête et comprendre que pour la Russie, l’Ukraine a un intérêt économique considérable : au tout début de la période soviétique l’Ukraine était, selon les affiches de propagande, le « coeur économique de la Russie ».

Le Donbass « Coeur de la Russie ». Affiche de 1921.

A la fin de l’URSS, elle toujours encore un maillon essentiel de la sphère industrielle soviétique.

Aujourd’hui encore, Kryvyi Rih, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Dniepropetrovsk, est un centre industriel sidérurgique de premier ordre, entièrement modernisé par ArcelorMittal, son propriétaire, depuis 2011. L’Ukraine a hérité de l’URSS un tissu industriel dans les domaines électronique, militaire et spatial, qui demeurait intégré jusqu’à récemment dans la production militaire russe. Il n’est certainement pas aisé de remplacer du jour au lendemain un tel partenaire économique, concentrant les installations et les savoir-faire nécessaires au maintien du complexe militaro-industriel. Plusieurs plans d’armement russe ont pris du retard depuis 2014, pour cette raison.

La reprise de contrôle sur l’Ukraine par le Kremlin n’est donc pas une question sentimentale, ou de simple prestige. C’est véritablement une question stratégique.

La question qui se posera est : quelle part de l’Ukraine envahir ? Car si une invasion, et surtout une occupation, peut être rentable, elle est aussi coûteuse en argent et souvent en hommes si une résistance armée s’organise. Ce sont les deux facteurs-clés qui permettent, en priorité, d’envisager le résultat recherché par une invasion armée russe : les territoires saisis devraient se limiter à ceux qui ont à la fois un intérêt économique élevé et pour la population desquels une occupation russe serait suffisamment acceptable pour que la résistance soit minime.

Concernant l’intérêt économique, on peut en avoir une bonne idée avec cette carte, qui montre d’un simple coup d’oeil que les principales zones industrielles sont situées dans le Donbass (dont la moitié hors de la zone tenue par les séparatistes pro-russes) et dans le centre-Est de l’Ukraine.

Concernant l’acceptabilité, elle est difficile à mesurer, mais on peut en avoir une petite idée en consultant la carte de 2007 montrant la proportion par région de la population souhaitant que le russe ait le statut de deuxième langue officielle – c’est-à-dire les régions les plus russophones, cette donnée correspondant historiquement à la russification des territoires et donc à une relative – mais non systématique – inclination prorusse.

La carte de la population ukrainophone donne, en miroir, une idée de l’enracinement de l’identité proprement ukrainienne.

On peut encore regarder la carte des protestations anti-Maïdan en 2014.

Il saute aux yeux que les régions économiquement prioritaire se trouvent être -ce n’est historiquement pas un hasard – les plus « russifiées ».

Il y a ensuite les considérations authentiquement militaires, qui consistent à savoir quelles sont les zones les plus accessibles à une invasion d’une part, tout en étant d’autre part aisément défendables en cas de contre-attaque, non seulement des Ukrainiens mais aussi, le cas échéant, avec l’appui des Occidentaux.

Quant aux zones les plus accessibles, il n’est besoin que de regarder une carte pour situer les principales voies d’accès et leurs noeuds. On constate immédiatement à quel point la situation stratégique russe est plus favorable à une offensive depuis la prise de la Crimée et le gain de supériorité navale absolue dans la Mer Noire et la mer d’Azov – souvenons-nous que l’essentiel de la flotte ukrainienne a été saisie lors de la prise de la Crimée. Cette situation sera encore plus favorable si la Russie peut également lancer une offensive depuis le territoire biélorusse : en tenant compte de l’existence de la Transnistrie, qui menacerait tout dispositif de défense ukrainien dans le dos depuis le sud-Ouest (frontière Moldavie/Ukraine), l’Ukraine serait pratiquement encerclée, susceptible d’être attaquée de tous les côtés.

Les territoires que nous avons vu comme étant à la fois les plus intéressants à saisir et les plus compatibles avec une occupation russe sont également les plus aisés à saisir. Toutefois, s’emparer uniquement de cette portion du territoire ukrainien (la « Nouvelle Russie ») (ligne rouge) laisserait un coin enfoncé dans la nouvelle frontière russe, en particulier après une annexion de la Biélorussie, et entraverait donc à la fois les capacités de communications des nouvelles différentes régions russes et la capacité à défendre les gains en cas de contre-offensive des loyalistes ukrainiens avec le soutien ou l’implication plus directe des Occidentaux. Il est donc vraisemblable que Poutine préfèrerait s’avancer un peu plus en territoire d’occupation plus difficile mais permettant une ligne de démarcation plus courte et plus facile et moins coûteuse à tenir (ligne verte). Une troisième option, afin d’avoir une frontière occidentale la plus rectiligne possible depuis Kaliningrad jusqu’à la Mer Noire en passant par la Biélorussie et la Transnistrie, serait de repousser encore nettement la ligne finale de l’offensive vers l’Ouest et de ne laisser libres que le quart occidental ukrainien, avec Lviv pour « capitale ». Cela serait faisable en cas d’invasion depuis le territoire Biélorusse, en venant de Brest, mais cela signifierait d’assumer l’occupation militaire d’une zone très hostile deux fois plus importante que dans le cas précédent (ligne bleue).

Voilà donc pour les données du problème.

Un examen historionomique peut nous permettre de saisir avec plus d’acuité ce qu’il se passe : il s’agit de reprendre les trajectoires d’impérialismes revanchards napoléonien et hitlérien auxquels je fais souvent référence.

Dans mon Atlas des guerres à venir, j’avais laissé la question de l’Ukraine de côté, pour me concentrer sur la confrontation de la Russie avec l’OTAN, perspective dans laquelle seuls les pays baltes et la Biélorussie me semblaient essentiels à étudier. Par ailleurs, je ne savais pas trop quoi penser de l’avenir de l’Ukraine et de l’interprétation historionomique qui devait en être faite ; je me disais qu’il s’agissait peut-être d’un épiphénomène. Plusieurs raisons m’ont amené, à tort, à ne pas prêter suffisamment d’attention à cette question. En particulier, j’ai pensé, comme un certain nombre de commentateurs, que si Poutine avait dû envahir l’Est ukrainien, il l’aurait fait « à chaud », au plus fort de la crise de 2014, alors qu’il massait ses 40 000 hommes et ses blindés à la frontière, et que la saisie de la Crimée et la guerre hybride dans le Donbass étaient une sorte d’aveu de renoncement à aller plus loin. Or, je suis revenu sur cette idée pour les raisons que j’ai exposées plus haut, et si Poutine a effectivement renoncé à intervenir en 2014, force est de constater que son action au long cours indique le contraire.

Ensuite, de manière assez bête, je l’avoue, je pensais que l’Ukraine était un trop gros morceau pour lui trouver une correspondance historique, notamment dans le dernier cas d’impérialisme revanchard, celui de l’Allemagne hitlérienne. J’ai alors commis l’erreur inexcusable de ne songer qu’à la population totale de l’Ukraine en valeur absolue, qui me paraissait énorme (45 millions d’habitants) en oubliant que le coeur de ma discipline historionomique est précisément dans les rapports contextuels. Je rejetais ainsi, sans l’examiner correctement, mon intuition selon laquelle l’Ukraine pouvait bien être la Tchécoslovaquie de Poutine. Et c’est cette thèse que je défendrai aujourd’hui.

En effet, si l’on regarde le rapport entre le poids démographique et la dimension géographique de l’Ukraine et ceux de la Russie, on constate une forte similarité avec l’Allemagne hitlérienne et la Tchécoslovaquie de 1938 : l’Ukraine, avec ses 45 millions d’habitants, représente un gros quart de la population russe (147 millions) ; à l’époque la Tchécoslovaquie et ses 15 millions d’habitants représentaient un petit quart des 70 millions de la population allemande d’avant l’Anschluss. Le rapport, dans les deux cas, est donc du même ordre. Il l’est également au plan géographique, si l’on compare les territoires allemand et tchécoslovaque, russe (la partie européenne suffit même) et ukrainien :

Par ailleurs, l’Ukraine ne peut être exactement comparée à la Pologne de la Seconde guerre, qui fut la cause de l’éclatement de la guerre entre les grandes puissances – dans la situation actuelle, ce rôle semble plutôt dévolu aux pays baltes, qui sont membres de l’OTAN. En revanche, son statut extérieur à toute alliance se prête, hélas, à un accord munichois. D’ailleurs, il faut sans doute considérer que celui-ci est déjà intervenu : il s’agit des accords de Minsk qui, sans être comme les accords de Munich une reconnaissance formelle des droits de la Russie sur la Crimée et le Donbass, ont bel et bien correspondu à cela de fait, puisque l’invasion de ces pans entiers du territoire ukrainien ne rencontra que des sanctions économiques quand les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni (sans parler de la Russie) étaient censés garantir cette intégrité en vertu du Memorandum de Budapest de 1994.

Le parallèle est encore renforcé si l’on se souvient que les accords de Munich permirent à Hitler d’annexer les Sudètes. Or, cette annexion fragilisait l’Etat tchécoslovaque, non seulement en le privant d’une partie de sa population, mais aussi en affaiblissant sa situation stratégique puisque les Sudètes n’étaient pas seulement peuplées d’une minorité allemande, elles comprenaient aussi une chaîne de montagnes fortifiées qui couvraient Prague au nord et à l’ouest, sur la frontière allemande. Les accords de Munich rendaient donc le territoire tchèque vulnérable à une invasion.

Or, si l’on regarde une carte, la prise du Donbass et surtout de la Crimée, ajoutés à la maîtrise préalable de la Transnistrie, ont bel et bien fragilisé la situation stratégique de l’Ukraine en transformant virtuellement tout le rivage de la Mer Noire en frontière avec la Russie, provoquant un encerclement que la saisie de la Biélorussie achèvera, tout comme l’annexion de l’Autriche permettait d’encercler toute la Tchéquie.

Enfin, il faut considérer l’intérêt qui a présidé à l’invasion finale du territoire Tchèque et la création du protectorat de Bohême-Moravie : la puissante industrie sidérurgique et militaire tchèque. Il faut en effet se souvenir que parmi les chars allemands les meilleurs et les plus lourds employés pour envahir la Pologne puis battre les franco-anglais, les Pzkw 38(t), n’avaient d’allemand que le nom : il s’agissait d’engins conçus et fabriqués dans les usines Skoda. En envahissant la Tchécoslovaquie, les Allemands saisirent 600 chars et 1000 avions. Hitler aurait estimé que les équipements tchécoslovaques pourraient lui permettre d’armer 45 divisions . Après cela, entre 1939 et 1945, les usines tchèques ont livré à l’Allemagne plus de 6600 engins de combat blindés (j’ai trouvé ce chiffre fort opportunément dans le tout dernier numéro de Guerres et Histoire). L’appui de l’industrie tchèque a été essentiel à l’industrie de guerre allemande.

Cela, évidemment, correspond parfaitement à ce que j’ai dit plus tôt de l’industrie ukrainienne et son importance stratégique pour la Russie.

Le parallèle avec la Tchécoslovaquie semble donc bien fondé et va dans le sens d’ambitions russes supplémentaires sur le territoire ukrainien : Poutine ne s’en tiendra pas au Donbass et à la Crimée. L’invasion pourrait être purement fondée sur la force, mais elle pourrait également s’appuyer sur une forme de division et de capitulation intérieure : il faut se souvenir qu’entre les accords de Munich en septembre 1938 et l’invasion de la Tchéquie en mars 1939, les dissensions sont apparues entre Tchéquie et Slovaquie, attisées par l’Allemagne, et que c’est à la suite de la sécession de la Slovaquie que les Allemands ont envahi la Tchéquie et établi leur protectorat – ce qui fut fait sans coup férir, le président tchèque Emil Hacha ne donnant pas l’ordre à son armée de résister. C’est sans doute un coup comme cela que cherche à jouer Vladimir Poutine, par le jeu de la guerre hybride qu’il continue de mener non seulement dans le Donbass, mais par des cyberattaques, l’étranglement économique en mer d’Azov, la corruption.

Après avoir pris la Biélorussie et l’Est ukrainien, Poutine bénéficiera d’une position stratégique plus favorable militairement à l’échelle de l’Europe : une zone tampon importante sous son contrôle entre le territoire russe et l’OTAN, de 500 km de profondeur, et une capacité d’intimidation supérieure sur l’Europe, avec une frontière commune à la Pologne. L’étape suivante consistera à la fois à compléter ce dispositif et à défier directement l’OTAN avec l’objectif de le faire éclater : il s’agira alors d’envahir les pays baltes, objectif pour lequel la prise de la Biélorussie aura été tout aussi importante, stratégiquement, que pour l’Ukraine : le corridor de Suwalki pourra être fermé quasi instantanément, et les pays baltes assaillis de tous les côtés. Là encore, il faut noter que c’est ce qui était arrivé à la Pologne après la vassalisation allemande de la Tchécoslovaquie.

Dans les deux cas on observe qu’il s’agit de manoeuvres stratégiques successives d’encerclement : elles permirent à Hitler de reconstituer progressivement une frontière orientale cohérente ; elles permettraient à Poutine de reconstituer, plus loin, une frontière occidentale cohérente.

Pour compléter cette analyse géographique, parlons un peu de l’autre impérialiste revanchard des Temps Modernes, Napoléon. Cette conquête par morceaux successifs, alternativement protectorats et annexion d’un espace proche, extension du territoire national, d’une certaine importance économique et provoquant peu à peu l’ire de la communauté internationale, jusqu’au déclenchement de la grande guerre, est également observable dans la France napoléonienne, dans tout l’espace italo-alpin. Comme entre la progression de l’Allemagne hitlérienne et celle, advenue et prévisible, de la Russie de Poutine, ce n’est pas tant l’ordre strict des événements qu’il faut regarder que la dynamique générale à l’oeuvre.

En effet, la progression française dans ces régions s’est faite de manière plus chaotique, dans le cadre d’une véritable guerre contre une grande puissance voisine – l’Autriche. Mais le résultat est assez similaire.

Commençons par la fin : c’est l’annexion du Piémont, en septembre 1802, qui a achevé d’ulcérer les Britanniques et les Autrichiens et provoqué la Troisième coalition. Mais ce n’était que l’aboutissement d’une série d’avancées françaises dans la région.

Il y avait d’abord eu, au terme des guerres révolutionnaires contre l’Autriche dans le cadre des Première et Deuxième coalitions, l’établissement des républiques Cisalpine et de Ligurie, sous protectorat français, encerclant le Piémont, le Duché de Parme et Plaisance et la Suisse. Cet ordre des choses fut scellé par le Traité de Lunéville du 9 février 1801.

Dans les deux années qui suivirent, Bonaparte créa la République rhodanienne en arrachant le canton du Valais à la Suisse pour en faire une sorte de protectorat quasi-annexé (30 août 1802), puis annexa le Piémont (11 septembre 1802) et le duché de Parme et Plaisance (9 octobre 1802) avant d’intervenir en Suisse à partir de la fin octobre 1802 et de vassaliser le pays entier, qui devrait désormais fournir des soldats à l’armée napoléonienne, par l’Acte de médiation du 19 février 1803.

Ces annexions et vassalisations avaient pour effet, ajoutées à l’annexion de la rive gauche du Rhin qui avait permis d’atteindre les fameuses frontières naturelles – équivalent idéologique français de l’Anschluss – d’accroître considérablement l’assise stratégique française, d’une manière intolérable pour les voisins européens : la France devenait trop grosse, et à la suite d’une dynamique trop agressive, pour que la paix accordée par l’Angleterre par le traité d’Amiens (25 mars 1802) pût être maintenue.

Nous retrouvons donc bien, dans cet autre exemple récent d’impérialisme revanchard, la même mécanique stratégique d’absorption rapide, par encerclements successifs, des petits voisins jusqu’à former un bloc compact, stade auquel le conflit éclate entre l’impérialiste revanchard et les grandes puissances, c’est-à-dire la thalassocratie et ses alliés.

L’étude historionomique du cas ukrainien intègre donc l’Ukraine dans ce genre de dynamique, au même titre que la Biélorussie et les états baltes. L’étude, en soi, de l’évolution de la situation stratégique entre l’Ukraine et la Russie va d’ailleurs dans le même sens : celui de la mise en place d’une confrontation devant déboucher sur la prise de contrôle d’une grande partie de l’Ukraine par la Russie.

Reste à savoir quelle forme cela prendra. Vladimir Poutine aura-t-il, une fois l’encerclement de l’Ukraine achevé, la possibilité de cueillir le pays grâce à une capitulation intérieure soigneusement préparée par la division politique, ou sa soumission exigera-t-elle une véritable offensive militaire, et un affrontement très sanglant ?

Les deux exemples historiques précédents, celui de Napoléon comme celui d’Hitler, ont débouché sur des annexions ou vassalisations sans violence ou presque, je l’ai rappelé. Mais cela ne relève pas forcément de la nécessité de ce type de dynamique. Songeons que la situation entre Ukraine et Russie est depuis 2014 d’un haut niveau de conflictualité. Les deux pays sont de facto en guerre dans le Donbass, et l’Ukraine a développé dans l’épreuve de l’après-Maïdan une forte combativité et une volonté farouche de bâtir et défendre son identité propre, par exemple au travers du schisme de l’Eglise orthodoxe. Il est peu probable que cet esprit puisse être maté uniquement par un encerclement stratégique et des manoeuvres de guerre hybride, tout comme il est peu probable que Poutine puisse « récupérer » l’Ukraine par l’élection d’un candidat pro-russe en 2019 comme ç’avait été le cas en 2010 : en annexant la Crimée et en empêchant le rétablissement de l’ordre loyaliste dans le Donbass, la Russie a exclu de l’électorat des millions de pro-russes qui pouvaient faire basculer une élection dans ce camp. C’est sans doute la raison pour laquelle le maître du Kremlin a choisi d’assiéger purement et simplement l’Est ukrainien en l’empêchant d’exporter ses marchandises par les ports de Marioupol et Berdyansk. Mais rien ne dit que cette tentative d’asphyxie économique permettra de jeter le discrédit sur les dirigeants ukrainiens, puisque son origine russe est patente.

Il semble en tout cas que l’heure de vérité n’est plus très loin : lorsque la Biélorussie aura été avalée, ce qui semble approcher à grand pas, à entendre Loukachenko s’alarmer de plus en plus fréquemment de la volonté russe de parvenir à une union, la situation stratégique russe ne pourra guère devenir plus favorable encore à une offensive.

Pour conclure, je livre ici en miniature le résumé de la progression dans la prise de contrôle des petits voisins par l’impérialiste revanchard hitlérien et napoléonien, et la projection que l’on peut en tirer pour la Russie.